近年來,保險行業夸大收益的銷售亂象時有發生,在產品銷售過程中,保險代理人為了業績,往往傾向于向客戶強調“高收益”,不少險企、個人因夸大收益被監管處罰。

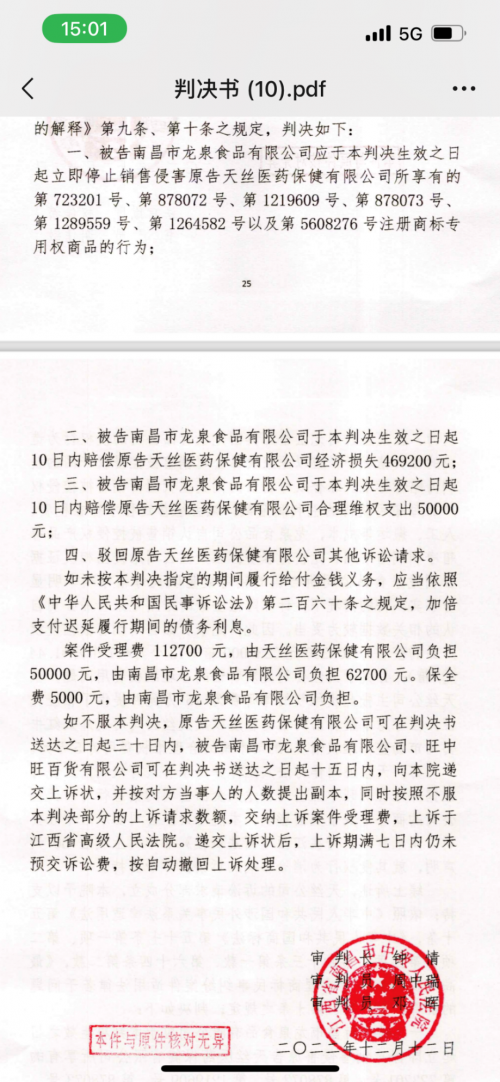

行業亂象怎么解?1月4日晚,銀保監會發布的《一年期以上人身保險產品信息披露規則》(以下簡稱《規則》)首次提出,要求保險公司披露分紅實現率指標,同時,取消高、中、低三檔演示利率表述,調低演示利率水平。

(資料圖片)

(資料圖片)

銀保監會方面認為,取消高、中、低三檔演示利率表述,調整分紅型保險、萬能型保險為兩檔演示,并調低演示利率水平,一方面與市場利率長期走低趨勢相符;另一方面也有利于引導行業關注自身利差損風險的同時,合理引導保險消費者預期。另外,學習借鑒國際監管經驗,要求保險公司披露分紅型產品的紅利實現率,有助于提升分紅型保險的透明度,切實保障消費者的知情權。

北京聯合大學管理學院金融系教師楊澤云則對貝殼財經記者表示,保險的基本功能是保險保障,投資理財只是增值服務,忽略保險的基本功能,而去追求投資理財,有些本末倒置,取消演示利率表述并調低利率水平,一方面,避免及減少了銷售誤導,另一方面,也是讓保險回歸保障功能。

險企、代理人曾因夸大收益受罰 《規則》出臺保護消費者權益

在業績驅動下,夸大保險收益的行為時有發生。記者發現,2022年便有保險公司因夸大收益被監管處罰,銀保監會山東監管局在2022年2月份發布的一份處罰書中稱,經查實,平安人壽濟南電銷中心在電話銷售人身保險產品過程中,存在夸大保險產品收益、虛構投保條件、對與保險業務相關的法律、法規、政策作虛假宣傳等欺騙投保人的行為,涉及保單共計52筆。

更早前的2021年4月份,個人保險代理人趙文娜被監管處罰,原因是在向投保人介紹保險產品時稱產品收益率為復利“5厘”,合同成立之日起20年或30年后,“本金”將達到600萬元或1000多萬元等。監管部門稱,這些行為構成了夸大保險產品收益、對保險產品的不確定利益承諾保證收益、以其他金融產品的名義宣傳銷售保險產品、對與保險業務相關的政策作虛假宣傳的欺騙行為。

《規則》發布將進一步推動信息透明化,減少銷售誤導行為發生。

國泰君安證券研報觀點分析稱,《規則》對一年期以上人身險產品信息披露要求進行細化規范,核心包括三方面,首先,全面下調理財類產品演示利率,調整分紅險、萬能險高、中、低三檔演示利率為兩檔演示,并調低演示利率上限,萬能險從不高于5.5%降至不高于4%,分紅險從中檔演示利率4.5%下調為不高于4.5%減預定利率,投連險演示利率從7%、4.5%、1%下調至6%、3.5%、1%。其次,進一步提升分紅險信披的廣度深度,分紅險新增要求披露紅利實現率指標,提升客戶對于分紅險歷史收益水平的認知。第三,擴展保險產品信披范圍至全部人身險產品,明確特定類型產品(稅延養老險、稅優健康險、費率可調的長期醫療保險、專屬商業養老險)、特殊渠道(銀保、互聯網、電銷)均需按照銀保監會的相關規定進行信息披露。

銀保監會方面認為,《規則》作為《人身保險產品信息披露管理辦法》的配套文件,通過明確各類型人身保險產品信息披露的具體要求,全面規范保險公司產品信息披露行為,加大公司信息披露力度,不斷提升保險產品的透明度,保護消費者的合法權益。

國泰君安證券研報則分析稱,通過增強保險產品信息披露透明度以及收益真實性,提升了客戶對理財類保險產品的認知,預計產品演示利率的下調將降低理財類產品的吸引力,將對保險理財類產品銷售造成一定沖擊,尤其是開門紅階段主推的短期儲蓄+萬能險的產品組合預計將受到負面影響。

新京報貝殼財經記者 潘亦純

編輯 王進雨 校對 趙琳

營業執照公示信息

營業執照公示信息