江蘇是我國科技創新和戰略性新興產業強省,科教創新資源豐富、產業體系完備,產業技術創新與產業鏈配套能力突出。在長三角爭當產業創新開路先鋒的歷史使命中,江蘇理當在科技創新和產業融合方面破難點、疏堵點、再攀高峰。

長三角科創產業版圖里的江蘇優勢

在創新上,江蘇全社會研發投入占GDP比重、科技進步貢獻率、萬人發明專利擁有量等指標接近創新型國家和地區中等水平,擁有蘇南自主創新示范區和18家國家級高新區,在納米科技、超級計算、生物醫藥、物聯網等新興產業技術創新水平上位居國際前列,是長三角乃至全國新興產業關鍵核心技術的重要創新策源地之一。

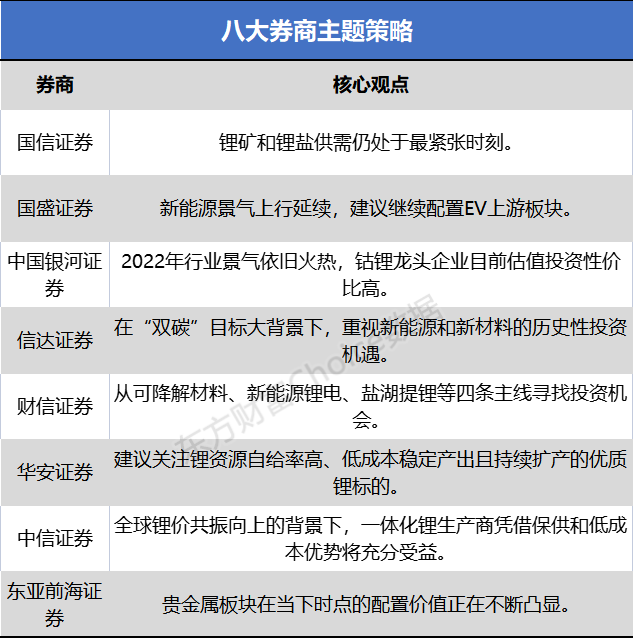

在產業上,新一代信息技術、生物醫藥、新能源、新能源汽車、新材料、高端裝備等一批戰略性新興產業已具備國際影響力,特別是在新能源、高端裝備、新材料等領域,培育集聚了徐工、恒力、天合光能等一批行業頭部企業,在長三角產業鏈中扮演著不可替代的引領地位,在我國參與全球競爭中發揮了中流砥柱的作用,在新能源汽車、生物醫藥、航空航天等領域圍繞上海等配套需求,在基礎材料、核心設備與關鍵零部件領域形成了獨特的競爭優勢。

在空間上,江蘇省戰略性新興產業高度集聚在南京、蘇州、無錫、常州等沿滬寧產業創新帶和沿江先進制造業高地,同時形成了泰州生物醫藥、徐州高端裝備、鹽城節能環保、連云港化工新材料等特色優勢產業集群。

在企業上,江蘇涌現了一批具有核心競爭力的行業龍頭企業和高成長性科技型企業。2020年,江蘇省高新技術企業總數超過3.2萬家,位居全國第二,擁有獨角獸企業19家,位居全國第五。目前,江蘇省A股上市企業479家,分別占全國和長三角總量的11.5%和32.2%;江蘇省科創板上市企業66家,分別占全國和長三角總量的18.8%和41.3%。

江蘇科創產業發展的難點和堵點

創新成果與產業需求不匹配。在南京高校12個入選雙一流學科建設名單中,僅材料科學與工程、電子科學與技術、信息與通信工程、計算機科學與技術等理工學科與江蘇產業直接關聯度較強,不到雙一流學科總數的1/3,中科院在江蘇20個國家重點實驗室,與產業發展密切相關的僅占40%。

培育產業與本地實際不匹配。戰略性新興產業大部分處于培育階段,主導技術不成熟、市場需求滯后,發展過程面臨極大的不確定性和風險性。地方政府由于難以預見未來可能成長起來的新興產業方向,實踐中往往將上級政府確定的新興產業方向移植過來。目前市縣戰略性新興產業主要集中在生物醫藥、人工智能、新能源、新一代信息技術等領域,有些區域在定這些產業方向的時候僅憑轄區內的1~2家企業就提出打造百億級產業集群。

政策供給與產業生命周期需求不匹配。戰略性新興產業的發展需要政策的支持,但是目前政府大量政策主要針對的是供給端,新興產業供給能力有可能被人為放大了,導致新產品過剩。而針對需求側的政策僅有“首臺套”“創新券”等,在執行中依然存在規模小等問題,比如從2020年南京兌現的創新券情況看,所有需求側企業實際支出金額49810.9萬元。

重塑新時期江蘇科創產業發展新優勢

第一,更多依靠市場力量。在科技創新過程中要發揮市場配置資源的基礎性作用,更好發揮江蘇科教資源優勢,整合政府政策資源,突出戰略科技力量培育,進一步提升省產業技術研究院、國家及省級實驗室、產業技術創新中心、工程技術創新平臺以及大學和科研機構的建設水平。持續強化以企業為重點的區域創新系統建設,探索實行涵蓋科技、人才、融資、財稅、服務等“一攬子”政策扶持計劃,鼓勵領軍企業結合自身發展需求,搭建產學研合作平臺、產業創新聯盟和大中小融通創新載體,提高企業研發機構建設水平,培育更多高水平“鏈主”企業、高效益創新成果、高質量智造品牌和引領性質量標準。鼓勵龍頭和骨干企業跨界整合,培育一批集成創新、成果轉化、生產、營銷、物流等環節,提供全方位、一站式系統解決方案的產業集成骨干企業。

第二,更加精準供給產業政策。聚焦戰略性新興產業發展全生命周期,推動產業扶持政策從重供給端向供給端、需求端雙向發力轉變,在戰略性新興產業在不同的發展階段需要采取不同的發展政策,扶持政策中要加強產業基金的跟投和領投。鼓勵探索差異化的區域產業政策,蘇南地區瞄準未來科技和產業發展制高點,明確新一代信息技術、新材料、先進制造、生物醫藥、新能源及優勢傳統產業關鍵核心技術突破方向,布局一批重大創新基礎設施,開展基礎研究和應用基礎研究,努力實現更多“從0到1”的重大原創突破,從源頭上搶占科技創新前沿;蘇中蘇北地區更多結合現有產業基礎,鼓勵優勢產業轉型升級和向高新技術領域拓展,探索產業綠色化、生態經濟化等符合自身發展優勢的創新發展路徑。

第三,更好打造營商環境。對標國際領先的創新型國家、區域和社區,轉變過度重視專利、發明申請和企業招引的發展路徑,加強創新平臺打造和地方企業家精神培育,進一步完善開放創新、科技創業與科技金融體系,更加注重人才作為“第一資源”對產業創新的支撐引領作用,健全全方位培養、引進、留住和用好各類人才的體制機制,全面激發人才的創新潛力、企業的創新動力、制度的創新活力,培育形成鼓勵創新、寬容失敗的發展環境。

第四,更深融入長三角一體化發展。探索城市間創新合作和成果轉移轉化的有效途徑,推廣“總部+基地”“總部+分支機構”等區域合作模式,鼓勵中小城市在上海、合肥、南京、杭州等城市建立反向飛地,提升區域創新資源的共享水平。強化區域創新鏈產業鏈精準對接,鼓勵高校加大與江蘇產業需求相關的學科建設,推動高校、科研院所與企業高校建立聯合研發中心。

(袁豐系中國科學院南京地理與湖泊研究所副研究員,陳雯系中國科學院南京地理與湖泊研究所研究員、長三角一體化發展決策咨詢專家、江蘇蘇科創新戰略研究院理事長)

營業執照公示信息

營業執照公示信息