“統租房”橫空出世,誰是最大受益者?

文|凱風

(資料圖片)

(資料圖片)

來了就是深圳人。

01

深圳有2000萬實際管理人口,但超過一半都住在城中村。

城中村,是中國版的“落腳城市”,是許多人踏入大城市的第一站,既是向前追逐夢想的跳板,也是“三和大神”們提桶跑路的避風港。

如今,擁有1000個城中村的深圳,正在發生一場巨變。

近日,深圳南山區白芒村等多個城中村的統租房一事引起熱議。據媒體報道,因城中村房子被統租,很多房東要求租客在6月底之前搬離。

所謂統租房,顧名思義,由官方機構統一收儲,與房東簽訂10年以上的長租協議,升級改造之后再進行出租,部分可納入政策性保障房體系。

換言之,地方機構親自下場,成為史上最大的“二房東”。

據悉,為了完成收儲,有關機構給出了高溢價的租金,加上補貼,普遍上浮30%以上,最高者接近翻倍,因此正在準備扒龍舟的房東們自然皆大歡喜。

與之對比,租客面臨被迫搬家的困擾,但更多的還是對未來房租上漲的擔憂。

對此,有關機構表示,大部分房源與改造前基本持平,即便上漲,漲幅也不會超過原有租金的10%。

對于統租模式,相關企業表示要堅持“增供低價、保本微利”原則,為新市民、年輕人提供高品質、可支付的保障性租賃住房。

問題來了,如此之高的統租收儲成本,再加上改造支出,如果房租原地踏步,而企業又要“保本微利”,恐怕是“不可能三角”。

靠什么打破這個“不可能”?

02

顯然,沒有任何一家市場化企業,能做好這門生意。

早在2017年,同樣是在深圳,萬科就曾提出“萬村計劃”的宏大設想,但最后無疾而終。

此事遭到房東與租房的集體反對,一個擔心給的租金太低,一個擔心要的房租太高,誰都不愿意中間商賺差價。

此外,前些年盛行的長租公寓也曾經這么玩過。

此外,一些長租企業高價收房、低價長租,再加上租金貸,玩起了“高收低付”、“長進短出”的跑馬圈地游戲。

這種模式,即使在金融擴張期能短期得以維持,一旦遭遇市場轉向,最終必然一地雞毛。后來的事情,大家都知道了。

市場模式行不通,金融游戲不可取,剩下的唯一可行之路:政策邏輯。

借助官方背書,統一收儲之下,幾乎整個區域租賃市場都歸一家機構所有,自然就有了對房租的定價權,這是市場化企業難以企及的。

更為核心的是,一旦“統租房”被定位為保障性租賃住房,納入官方的保障房供應計劃,自然就能得到政策支持乃至財政補貼。

對于官方來說,保障房建設的任務壓在頭上,而深圳由于城市面積過小,土地資源幾近枯竭,很難從零開始供應,借助城中村“曲線救國”,不失為一條可行之路。

一個大背景是前不久,深圳剛將十四五期間的保障性住房目標,從54萬套調整到不少于74萬套(間),決心之大可見一斑。

這也是統租模式開始大行其道的原因所在,也不失為解決保障房問題的可行之路。

不過,問題仍舊存在,羊毛出在羊身上,一切皆有其代價。

財政補貼能夠維持多久?房租不漲價又能持續幾年……這都是必須直面的問題。

03

來了就是深圳人,但許多人卻住在城中村。

根據當地官方發布的報告,深圳共有各類住房1129萬套,聽起來不少,滿足兩千萬乃至更多人口的需求似乎不成問題。

然而,在這些房子里,公共住房占比僅為5%,而商品房不到200萬套,占比17%。

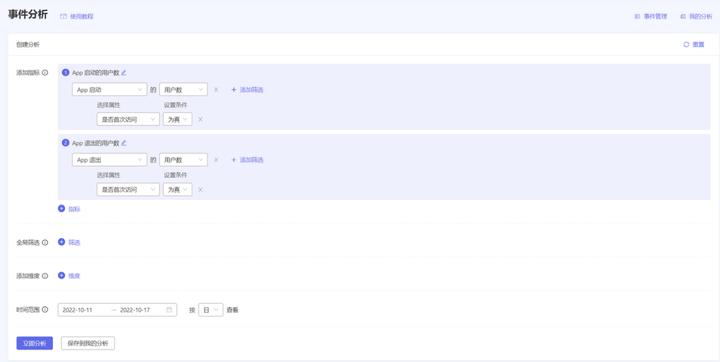

深圳存量住房結構

這意味著,在深圳,接近80%的房子,是私人自建房、宿舍和單位自建房、村集體統建樓、軍產房等。

其中,據不完全統計,位于城中村的私人自建房、村集體統建樓接近600萬套,占了半壁江山。

這種局面的出現,與深圳城市化速度過快、城市面積過小、土地供應側重于產業開發等因素不無關系。

客觀而言,深圳,只有不到2000平方公里的面積,卻承載了1700多萬常住人口,地少人多,成了助推房價上漲的催化劑。

同時,長期以來,深圳以產業思維發展城市,大量供應工業及商業用地,而居住用地占比僅為20%左右,低于國家相關標準中25%~40%的下限,而國際上一般是40%以上。

如今,深圳已經悄然轉向,不僅要求居住用地占比不得低于30%,而且開始了聲勢浩大的公共住房建設之路。

問題在于,深圳想做大保障房,但卻沒有多少地可供開發。

這兩年,即使不斷加大供應,深圳2023年的居住用地供應僅為330公頃,其中不少還是靠城市更新整備而來。

與之對比,人口規模基本相當的廣州,2023年住宅用地供應計劃901公頃,完全不在一個量級。

當然,深圳還有大量城中村,完全可以通過大拆大建來提供新的增量。

然而,且不說大拆大建模式早已被叫停,在樓市橫盤乃至下行期,城中村拆遷的積極性未必有那么高,短期很難快速推動。

退而求其次,深圳1000多個城中村、數百萬套村房,自然而然就成了新的選項。

凡事都有兩面。一旦統租房開始廣泛復制,深圳大規模的城中村拆遷改造或許不那么迫切了,許多人的“拆遷夢”或將就此擱淺。

04

高房價,是超大特大城市面臨的共同難題。

根據ULI最近發布的《2023年亞太住房可獲得性指數報告》,新加坡私人住宅中位數房價和租金雙雙超過香港,位居亞太地區之首。若以住房可負擔指數來看,深圳則穩居亞太地區首位。

另據澤平宏觀統計,深圳中心區域房價位居全球前列,僅次于香港、首爾、新加坡、北京。若扣除公攤面積,則超過首爾和新加坡。

香港、深圳、新加坡,這三個城市有一定相似性。

三城的GDP總量接近,同樣面臨“人多地少”的困境,土地資源相對緊缺,而人口持續涌入,成為高房價重要的支撐。

不同之處在于,香港走向了高度市場化的高房價之路,新加坡走向了保障房之路。

在新加坡,組屋占比高達80%,私人住宅20%。組屋由政府興建,優先保障中低收入群體的購房需求,因此得以嚴控售價,讓房價收入比始終維持在5-6的合理水平。

雖然這兩年由于人口和資金瘋狂涌入,新加坡房價創下歷史新高,但由于公共住房的存在,新加坡普通人得以免受高房價之困。

前兩年,有關人士表示,深圳要學習新加坡,未來深圳的住房比例是“六比四”,目標是讓深圳60%的市民住進公共住房。

為此,深圳在通過史上最嚴調控遏制房價的同時,開啟了聲勢浩大的公共住房建設。

一旦有了更多的公共住房,即使不訴諸最嚴調控,深圳的高房價,也勢必得到一定程度的遏制。

如果有一天,高房價不再是深圳的代名詞,“來了就是深圳人”也不再是一個傳說。

營業執照公示信息

營業執照公示信息